Apaiser la circulation et sécuriser les intersections dans nos milieux de vie

Différents types d'actions et d'aménagements permettant d'apaiser la circulation et de sécuriser les intersections pour faciliter les déplacements à pied.

Fiche / Guide

Cet outil a été développé dans le cadre de la campagne « Tous piétons! ». Pour en savoir plus

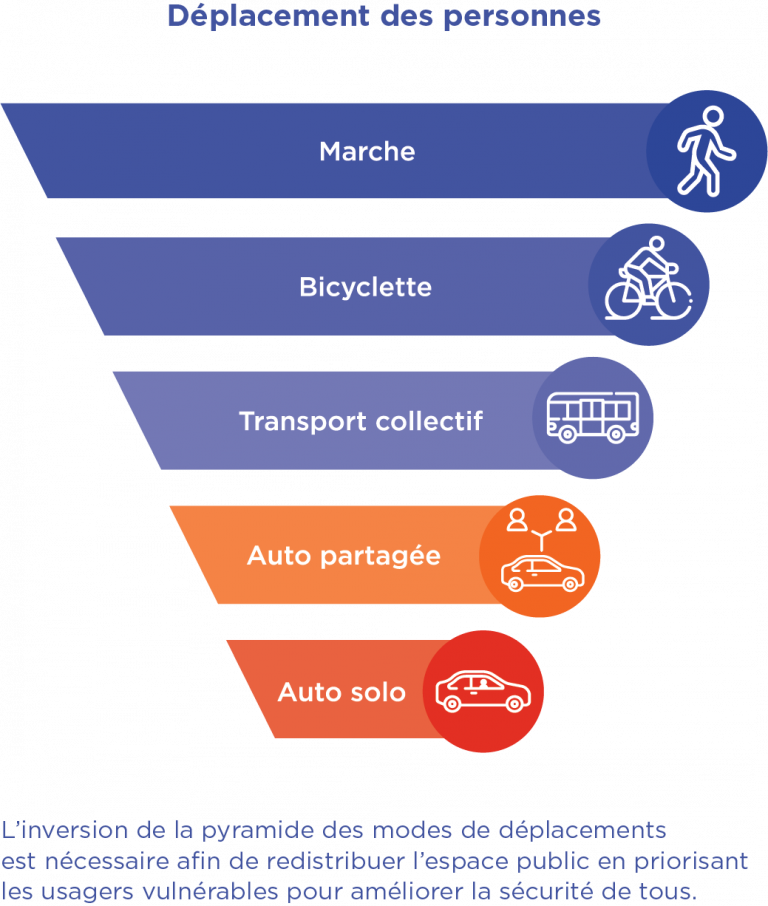

Chaque année, de nombreuses collisions impliquant des piétons surviennent sur les routes du Québec. Entre 2015 et 2019, 320 piétons ont perdu la vie sur nos routes des suites d’une collision avec un véhicule motorisé. En moyenne, 8 piétons par jour sont heurtés par un véhicule motorisé. Collectivement, nous devons sécuriser les déplacements des piétons, les usagers les plus vulnérables. N’oublions pas que la marche est le maillon essentiel de tout déplacement. Nous sommes tous piétons à un moment ou à un autre lors de nos trajets. Ainsi, en améliorant ce mode de transport, nous améliorons la sécurité de tous les déplacements.

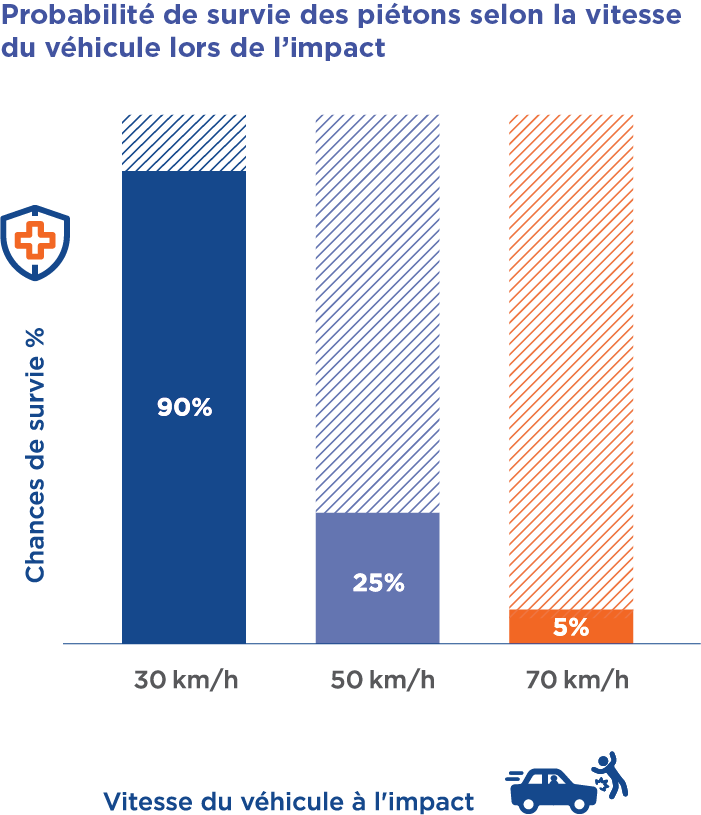

La vitesse, principale cause des collisions avec blessures graves

La gestion de la vitesse est une composante primordiale sur laquelle agir pour sécuriser les déplacements piétons, car les risques de collision et la gravité des blessures augmentent avec celle-ci. Alors que les probabilités de survie sont de 25% lors d’une collision survenant à 50 km/h, elles augmentent à 90% à 30 km/h. Aussi, avec la vitesse, le champ de vision périphérique du conducteur et son temps de réaction se réduisent, alors que la distance de freinage s’allonge. À 30 km/h, la distance qu’il faudra pour s’immobiliser est de 30 m, elle double à 50 km/h, passant à 62 m.

Ajoutées à la vitesse, la taille et la masse du véhicule influencent la gravité des blessures, qui sont plus élevées avec un véhicule lourd qu’avec une voiture de petit format.

Des solutions pour des rues plus sécuritaires

Plusieurs solutions existent pour sécuriser le réseau routier et les déplacements piétonniers, Piétons Québec vous recommande de:

- Adopter une approche systémique pour agir sur la globalité du système routier (abandonner l’analyse par points noirs sécurisant seulement les lieux accidentogènes, pour en savoir plus Découvrir l’approche vision zéro en sécurité routière, Piétons Québec)

- Hiérarchiser le réseau routier selon l’usage et le type de rues (rues, routes, artères, collectrices) et ainsi mieux cibler les interventions appropriées

- Séparer les piétons des véhicules : quand la vitesse est trop élevée et quand les personnes plus vulnérables sont nombreuses (ex. aînés, écoliers)

- Modérer la vitesse de circulation sur les rues locales (conception, signalisation, modérateurs de vitesse)

- Rééquillibrer le partage de l’espace entre les différents utilisateurs, en accordant plus de place aux déplacements non motorisés (pour en savoir plus : Guide d’application – Rue partagée, MTQ ; Conception et mise en oeuvre de rue apaisées, Vivre-en-Ville ; projets de rues conviviales, CEUM)

Agir sur la vitesse

Plusieurs solutions permettent d’aménager des milieux de vie plus sécuritaires et plus favorables à la marche.

Les conducteurs ont tendance à adapter leur vitesse en fonction de l’environnement dans lequel ils circulent, oubliant la signalisation. Ainsi, une voie de circulation large et sans obstacle apparent incite à circuler plus rapidement.

Réduire la vitesse affichée en changeant simplement le panneau n’est pas suffisant, des mesures de modération de la circulation doivent y être couplées.

Selon les données recueillies par la Ville de Québec, en conduite libre, soit non contrainte par la circulation, 85% des conducteurs ont une vitesse de 53 km/h quand la limite prescrite est de 50 km/h, et de 51 km/h pour une limite de 30km/h.

Apaiser la circulation

Les aménagements modérant la circulation permettent de :

- Diminuer la vitesse réelle

- Limiter la durée d’exposition du piéton sur la chaussée, en réduisant la distance à traverser

- Offrir une meilleure visibilité réciproque pour tous les usagers

- Réduire le débit de circulation et décourager la circulation de transit

Il existe différents modérateurs de la circulation et il est possible de cumuler plusieurs aménagements pour des rues plus sécuritaires. Comme leurs rôles et leurs contextes d’utilisation varient, il est important de bien les différencier pour sélectionner les plus appropriés selon les besoins.

Déviation verticale

Avec une déviation verticale, les infrastructures surélevant ponctuellement la chaussée incitent le conducteur à réduire sa vitesse pour éviter de l’inconfort ou pour éviter d’endommager son véhicule. Ce sont des aménagements très efficaces pour réduire la vitesse véhiculaire.

Contexte d’implantation : rue avec une ou deux voies de circulation, limite de vitesse de 50 km/h maximum.

Dos d’âne allongé

Le dos d’âne allongé vise à réduire la vitesse du conducteur. Sa hauteur est variable, entre 75 et 100 mm. Sa configuration allongée n’empêche pas le passage de la déneigeuse ou des véhicules d’urgence. Il est recommandé de les implanter à chaque 80 mètres de distance, pour éviter que les conducteurs accélèrent entre les dos d’âne.

Contexte d’implantation : zones scolaires, rues résidentielles, à proximité des parcs et des terrains de jeux.

À éviter dans les zones de camionnage, les corridors d’urgence et d’autobus, ainsi que dans les courbes ou les pentes prononcées.

Dos d'âne allongé, Mont-Saint-Hilaire

Passage piéton surélevé

Un passage piéton surélevé est un plateau surélevé au-dessus d’un dos d’âne allongé et reliant les trottoirs de chaque côté de la rue.

L’aménagement est au même niveau que le trottoir, avec un dénivelé de 13 mm et l’ajout d’une plaque podotactile pour les personnes avec déficience visuelle. Avec cet aménagement, le piéton est plus visible, le conducteur est incité à ralentir et à céder la priorité de passage au piéton. Il permet aussi d’éviter l’accumulation d’eau de pluie, de neige, ou de plaques de glace sur le cheminement des piétons.

Contexte d’implantation : à une intersection, entre deux intersections à proximité de lieux générant un fort achalandage piéton, mais aussi dans les stationnements.

Pour en savoir plus : Aménager des rues conviviales et sécuritaires pour les personnes aînées, Piétons Québec.

Passage piéton surélevé, Trois-Rivières

Crédit photo : Christine Préfontaine-Meunier

Intersection surélevée

L’intersection surélevée ressemble au passage piéton surélevé, mais elle se différencie par sa taille, car le plateau couvre l’entièreté de l’intersection. Les avantages et le contexte d’implantation sont semblables au passage piéton surélevé. Un changement de couleur du revêtement peut rendre cet aménagement encore plus visible, accentuant à la fois l’impression d’entrer dans une zone piétonne et son efficacité.

Pour en savoir plus : Aménager des rues conviviales et sécuritaires pour les personnes aînées, Piétons Québec.

Intersection surélevée, Salaberry-de-Valleyfield

Limiter l’espace de circulation

Plusieurs mesures de modération visent à réduire le champ visuel des conducteurs ou à restreindre l’espace de circulation des véhicules pour inciter le conducteur à ralentir et à être plus attentif à son environnement.

Saillies de trottoir

La saillie de trottoir réduit la largeur de la chaussée en prolongeant le trottoir. Souvent présente aux intersections, elle peut aussi être aménagée entre deux intersections. Elle comporte plusieurs avantages :

- Réduit la distance de traversée des piétons

- Incite le conducteur à ralentir lors d’un virage et à céder le passage au piéton

- Offre une meilleure visibilité réciproque

- Empêche le stationnement à moins de 5m des intersections

- Possibilité de la végétaliser et de l’utiliser comme filtre pluvial

Son coût est assez élevé, car il est souvent nécessaire de modifier le système de drainage. Des solutions temporaires et abordables sont aussi possibles, telles que l’installation de jardinières, de délinéateurs ou par un marquage au sol. Ces mesures étant moins efficaces et difficiles à entretenir en hiver, il est recommandé de budgéter l’aménagement de saillies permanentes pour les remplacer.

Pour en savoir plus : Aménager des rues conviviales et sécuritaires pour les personnes aînées, Piétons Québec.

Saillie de trottoir, Longueuil

Chicane

La chicane associe une série d’obstacles des deux côtés de la chaussée pour réduire la largeur de celle-ci. En plus de réduire le champ visuel du conducteur, elle force une déviation horizontale pour éviter les obstacles. Ce déplacement latéral incite à ralentir.

Plusieurs formes d’aménagement sont possibles, telle une succession de jardinières, d’espaces de stationnement ou de saillies de trottoir.

Contexte d’implantation : plus appropriée en zones résidentielles que sur les grandes artères.

Chicanes, Montréal

Chicane en marquage au sol, Baie-Saint-Paul

Îlot refuge

L’îlot refuge, aménagé au centre de la chaussée, offre un refuge aux piétons lorsqu’il comporte une profondeur de 2 m ou plus. Il réduit la longueur de la chaussée à traverser pour le piéton et permet d’analyser un sens de la circulation à la fois et de traverser la rue en deux temps, lorsque la personne manque de temps pour compléter sa traversée. Il incite aussi le conducteur à ralentir lors d’un virage à gauche.

Contexte d’implantation : artères larges et achalandées, comportant au moins une voie de circulation de chaque côté. Peut aussi être aménagé à un passage piéton non contrôlé pour en améliorer le respect et faciliter la traversée.

Pour en savoir plus : Aménager des rues conviviales et sécuritaires pour les personnes aînées, Piétons Québec.

Îlot refuge sur une grande artère, Brossard

Source : Google Maps

Réduction de la largeur des voies

Reconnue comme étant la conception la plus efficace pour diminuer la vitesse véhiculaire, la réduction de la largeur des voies est une technique simple à instaurer. Une voie de circulation plus étroite implique un inconfort pour le conducteur l’incitant à ralentir. Lorsqu’une route est déjà construite, il est possible d’en réduire sa largeur en ajoutant : une extension au trottoir avec du mobilier urbain et un espace végétalisé, une piste cyclable, une zone tampon peinte, du stationnement sur rue, un terre-plein central végétalisé ou peint, des jardinières ou encore des délinéateurs. Pour une nouvelle chaussée, il est recommandé de ne pas dépasser la largeur minimale nécessaire des voies.

Rétrécissement de la chaussée avec terre-plein central, Salaberry-de-Valleyfield

Cure minceur (« road diet »)

La cure minceur est un réaménagement des voies de circulation pour en réduire leur nombre et ainsi rééquilibrer le partage de l’espace entre les différents usagers. Elle peut s’effectuer de diverses manières. Par exemple, il est possible de réaménager une chaussée comportant quatre voies de circulation à trois voies, en gardant une voie par direction et en ayant une autre voie centrale pour le virage à gauche. Avec l’espace gagné, il est possible de créer des trottoirs plus larges, d’implanter une zone tampon ou d’aménager une piste cyclable.

Avantages :

- Sentiment de sécurité et niveau de confort accru pour les usagers non motorisés

- Vitesse véhiculaire abaissée lorsque jumelé à une réduction de la largeur des voies

- Si un conducteur respecte la limite de vitesse, les véhicules se trouvant derrière lui ne peuvent pas le dépasser et doivent également respecter la limite de vitesse

- Partage de la route plus équitable entre les usagers

- Évite les manœuvres soudaines et dangereuses des conducteurs

- Réduit la largeur totale de la chaussée, donc la longueur de la traversée pour les piétons ce qui diminue l’exposition au risque

- Moins de risque de blessures graves et de décès en cas de collision, puisque chaque voie de circulation additionnelle est associée à une hausse de 75% du nombre de piétons blessés

- Moins de chance pour les piétons de se faire éclabousser, si les véhicules motorisés circulent plus loin du trottoir

Sécuriser les intersections

C’est aux intersections que le plus grand nombre de collisions impliquant un piéton blessé est recensé. La sécurisation des intersections est donc primordiale pour des rues plus sécuritaires.

Interdiction de se stationner aux intersections

Pour assurer une bonne visibilité réciproque aux intersections, il est fortement recommandé d’appliquer l’interdiction de se stationner à moins de 5 mètres des intersections (article 386, paragraphe 4 du Code de la sécurité routière). Outre l’installation de saillies de trottoir, des solutions peu coûteuses existent pour renforcer l’interdiction de stationnement, comme le marquage au sol ou de la bordure du trottoir.

La traversée de l’intersection

La présence de feux piétons aux intersections est fortement recommandée. Idéalement, il faudrait installer ce type de feu le plus souvent possible, et ce, en portant une attention particulière aux délais accordés pour compléter la traversée de la chaussée. Ces délais sont habituellement calculés en fonction de la vitesse d’une personne adulte en bonne santé. Ils sont souvent trop courts pour les usagers plus vulnérables, tels que les aînés et les écoliers. Le temps alloué aux piétons devrait donc être revu à la hausse et être calculé en fonction de la vitesse de déplacement d’usagers plus vulnérables, de manière à ce qu’ils puissent compléter la traversée de l’intersection en toute sécurité.

Aussi, le virage à droite au feu rouge augmente les risques de collision avec des piétons. Pour éviter des blessures graves ou mortelles, Piétons Québec préconise d’interdire cette pratique, de nombreux citoyens l'ont aussi recommandé lors de la tournée virtuelle Tous piétons.

Terrains de stationnement

La SAAQ estime que 8% des décès piétons des suites d’une collision ont eu lieu dans un terrain de stationnement, entre 2015 et 2019.

Il est possible de sécuriser les terrains de stationnement en aménageant des infrastructures et des corridors pour les piétons (ex. trottoirs, zones marquées au sol, ajout de végétation).

Bien planifier les mesures de modération de la vitesse

Lorsque vient le temps de planifier les interventions visant à modérer la vitesse et à rehausser le niveau de sécurité des rues, en plus d’une bonne connaissance du terrain et des enjeux présents, plusieurs éléments sont à considérer :

- Avoir une vision globale des interventions à effectuer et analyser l’impact à l’échelle du quartier ou de la municipalité, plutôt qu’à celle de la rue ou d’un segment

- Consulter la population, les usagers possèdent une bonne connaissance des enjeux et des besoins de déplacements dans leur quartier. En plus d’améliorer les interventions, le processus de consultation permet de favoriser l’acceptation sociale du projet, primordiale à sa réussite

- Cibler et intervenir dans les familles d’intersections avec facteurs aggravants dans un premier temps

- Prioriser les interventions dans les lieux fréquentés par des usagers plus vulnérables, comme les zones scolaires, les résidences pour aînés ou les endroits fréquentés par les usagers ayant des limitations physiques ou visuelles

- Planifier les nouveaux quartiers de manière sécuritaire et conviviale pour tous, notamment les plus vulnérables

- Profiter de chaque réfection de rue pour rééquilibrer l’espace et améliorer le confort et la sécurité des usagers vulnérables

- S’assurer que les nouvelles conceptions et les aménagements sont universellement accessibles

Concevoir des aménagements qui facilitent l’entretien quatre saisons en considérant les besoins particuliers de l’entretien hivernal (pour en savoir plus : Marcher en toute saison : aménager pour l'hiver de Piétons Québec)

- Faire des projets pilotes avec des aménagements temporaires et abordables permettent de valider ce qui fonctionne bien et d’effectuer des ajustements si nécessaire avant de réaliser des aménagements coûteux. Par la suite, budgéter l’aménagement permanent au programme triennal d’immobilisation afin qu’il soit réalisé

- Faire un suivi les années suivant les modifications et les nouveaux aménagements, pour documenter les améliorations quant à la vitesse, au nombre de collisions et à leur gravité

Bibliographie

- Centre d’écologie urbaine de Montréal. (2021). Les projets réalisés au Québec, Ruesconviviales.com (20 juin 2021).

- Centre d’écologie urbaine de Montréal. (2019). Des rues inspirantes – Un inventaire pour passer à l’action.

- Centre d’écologie urbaine de Montréal. (2017). Aménagements favorables aux déplacements actifs pour le quartier Saint-Marc – Diagnostic et recommandations.

- Collectivités Viables. (2018). Intersection conviviale.

- Gouvernement du Québec, ministère des Transports. (2019). Guide d’application rues partagées, Sécurité en transport.

- Gouvernement du Québec, ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. (2018). Transporter le Québec vers la modernité – Politique de mobilité durable – 2030 – Cadre d’intervention en sécurité routière.

- Gouvernement du Québec, ministère des Transports du Québec. (2015). Gestion de la vitesse sur le réseau routier municipal en milieu urbain.

- Jolicoeur, M. et Komorowski, B. (2019). Aménager pour les piétons et les cyclistes – Guide technique. (2e éd.). Bibliothèque nationale du Québec.

- Morency, P., Archambault, J., Cloutier, MS. et al. (2015). Major urban road characteristics and injured pedestrians: A representative survey of intersections in Montréal, Quebec. Can J Public Health 106, e388–e394.

- National Academies of Sciences, Engineering and Medicine. (2019). Pedestrian safety relative to traffic-speed management.

- Piétons Québec. (2021). Marcher en toute saison : aménager pour l’hiver.

- Piétons Québec. (2021). Découvrir l’approche vision zéro en sécurité routière.

- Piétons Québec. (2021). Aménager des rues conviviales et sécuritaires pour les personnes aînées.

- Piétons Québec. (2018). De la révision du CSR à une vision zéro en sécurité routière.

- Piétons Québec. (2017). Pour une véritable culture piétonne au Québec – Recommandations pour améliorer la sécurité des piétons au Québec.

- Piétons Québec. (2016). Politique de stationnement de Montréal – Aménager les intersections pour la sécurité des piétons.

- Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). (2019). Rapport du comité d’experts sur la sécurité des piétons.

- S. J. Ashton, « Pedestrian injuries : The influence of Vehicle Design », Road Safety Research and Practice, Praeger, 1981

- Ville de Québec. (2020). Stratégie de sécurité routière 2020-2024 de la Ville de Québec.

- Ville de Laval. (s.d.). Mesures d’apaisement de la circulation.

- Vivre en Ville. (2020). Conception et mise en œuvre de rues apaisées.

Crédits

Coordination : Katia Lesiack

Recherche et rédaction : Xavier Tancrède et Katia Lesiack

Révision et relecture : Sandrine Cabana-Degani et Adéline Hamelin

Diffusion et intégration web : Chloé Fortin Côté

Graphisme : CORSAIRE Design | Communication | Web

©Piétons Québec, juin 2021

La campagne Tous piétons ! est rendue possible grâce au soutien du ministère des Transports, par l’entremise du Programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière.